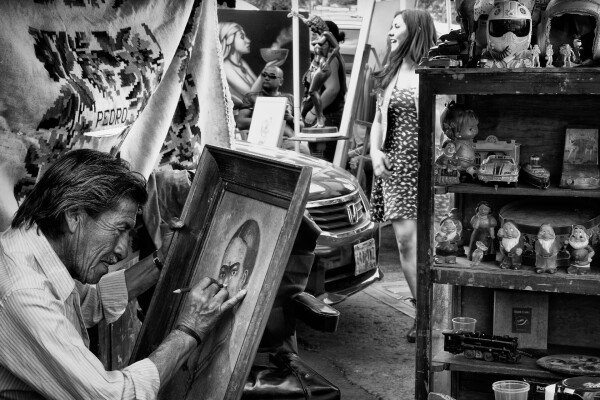

Pedro Anza

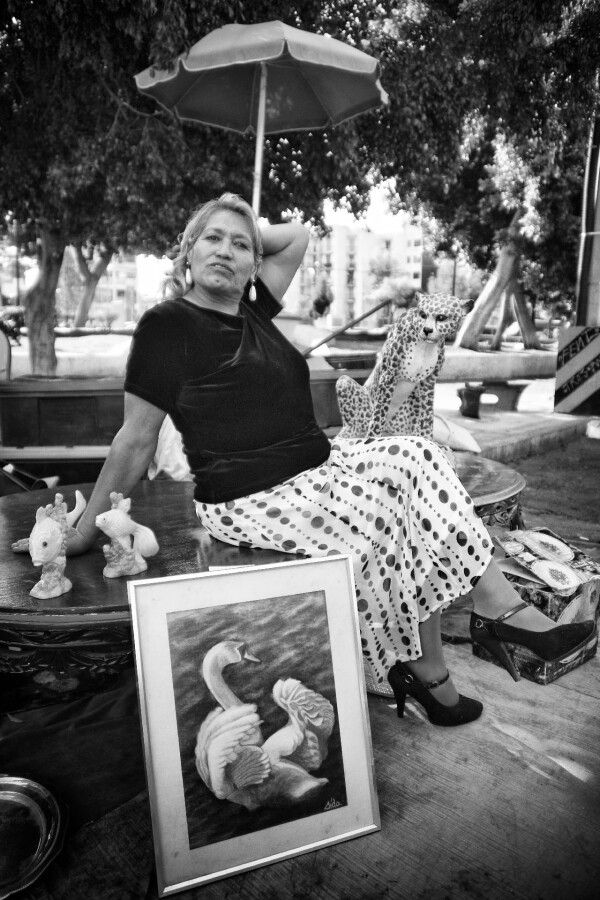

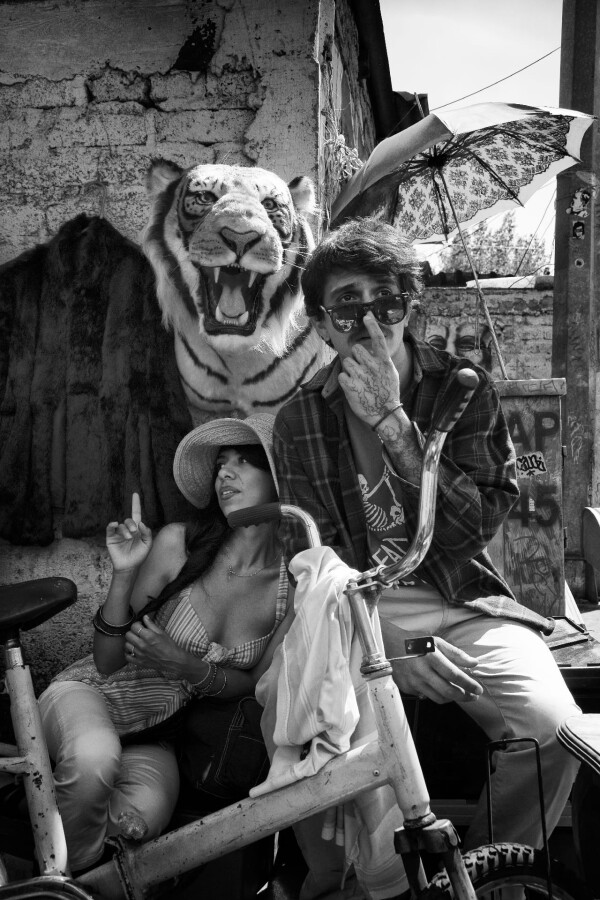

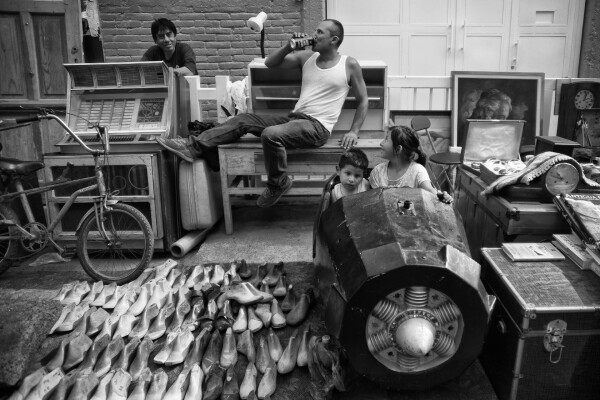

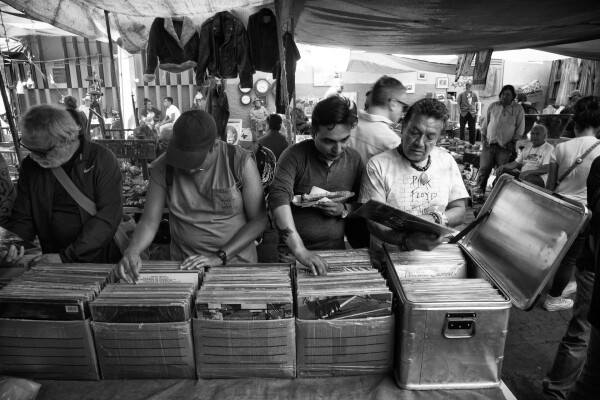

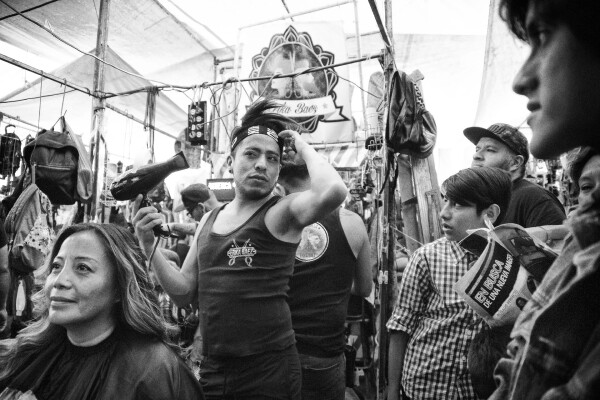

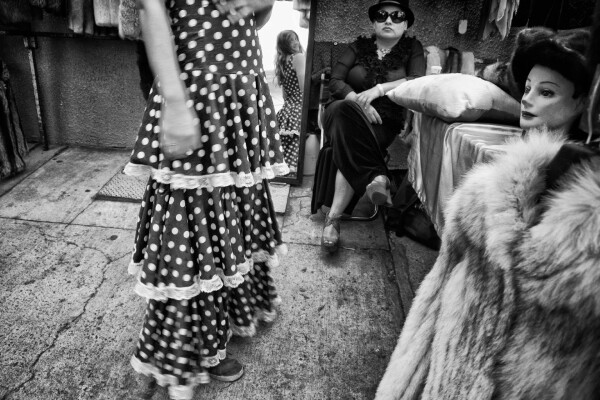

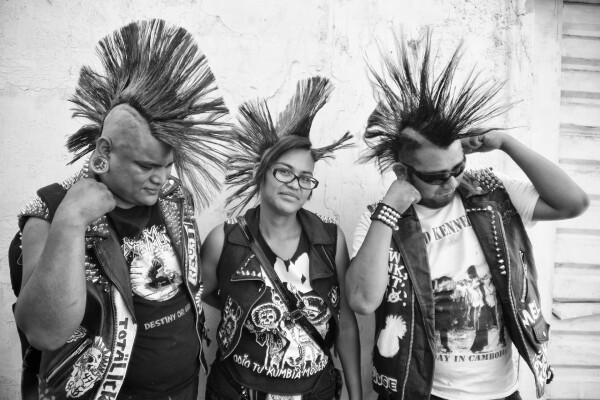

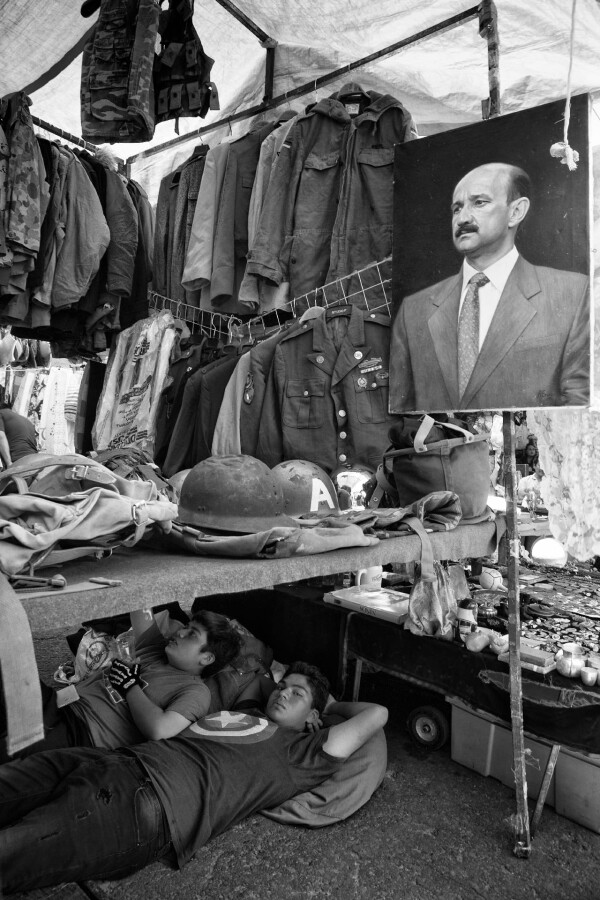

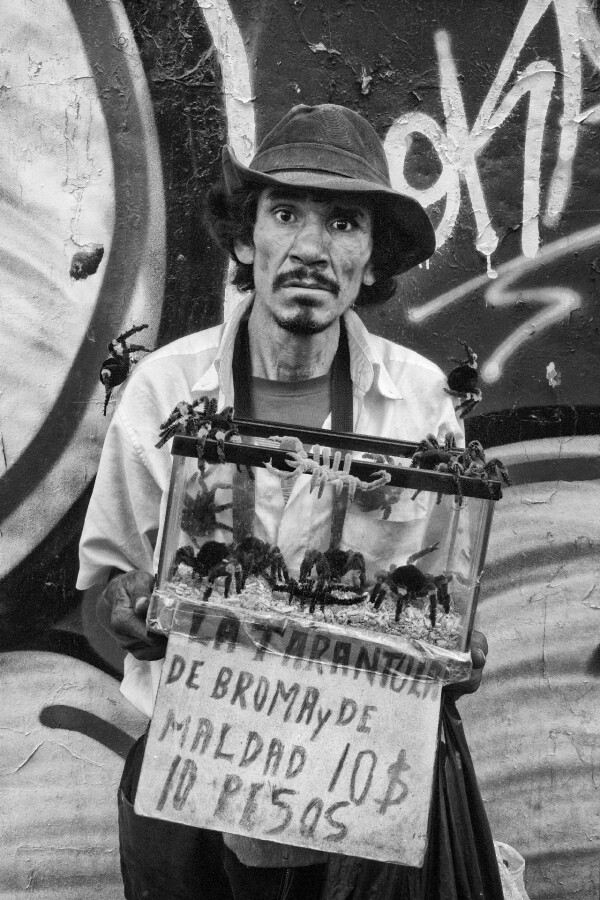

Otro domingo en la Ciudad de México: el mercado de la Lagunilla. Cientos de curiosos rebuscando entre las baratijas; uno de ellos es Juan Pablo Cardona. Lleva una cámara al hombro y va decidido a encontrar el mejor precio: “Buenas, ¿cuánto por esa valija de cuero, señor?”.

No hay respuesta. Una fiera reconoce a otra. Cruzan las miradas como dos bandoleros que se miran fijamente sin dar aviso ni evidenciar la inminencia del disparo. Tanteando en silencio las intenciones del otro, ágiles, consideran las probabilidades con destreza.

Juan Pablo conoce muy bien el arte de regatear; ha estado visitando el mercado por más de cuatro años con la constancia y la disciplina de un atleta de alto rendimiento. El vendedor, que en sus décadas de trato con compradores ha desarrollado la sensibilidad adecuada para medir la pedrada que lanzará al sapo, se perfila y esboza, bajando la mirada tímida y en un tono que se pretende espontáneo y firme, su premeditada respuesta: “Mil doscientos. Era de una familia de origen turco que vivía en El Pedregal, viene de Turquía”.

Ha fallado el tiro. Juan Pablo es un perfeccionista. Ha limado su arte y su técnica, puede “ver más allá”, olfatear la falsedad, adivinar la mentira, percibir el aura. El marchante lo sabe y, tomando una última bocanada de aire, redobla un inútil esfuerzo: “Para ti en mil, Juan Pablo, nomás porque eres cliente”.

Sin una palabra más, el trato se cierra. Ha dado en el blanco, la bala pegó en el entrecejo.

Quedamos de vernos en un café de la avenida Bucareli, al centro de la ciudad. Juan Pablo llegó temprano. Sentado en una mesa sostiene frente a sí el menú. Nos saludamos y de inmediato vuelve a su silencio; por un lapso de medio minuto no intercambiamos palabra. Noto que revisa el menú a detalle con el sigilo y la atención de un arquero, como si de la decisión que está a punto de tomar dependiera un asunto fundamental.

Se acerca la mesera y Juan Pablo pide el menú del día. Yo pido un agua mineral con limón y una salsa para totopear: “Pide algo, hombre, no me dejes comiendo solo”, dice Juan Pablo amistosamente.

Decido acompañarlo con una orden de frijoles refritos.

Es domingo por la tarde, día de tianguis. Le pregunto si estuvo en la Lagunilla, me responde que sí. La conversación se desenvuelve con soltura; me cuenta cómo llegó ahí: la soledad, la búsqueda, la necesidad de rodearse, de llenar vacíos.

Durante la conversación se habla de muchos temas: las pupusas salvadoreñas, la migración, la curandera María Sabina, el Dalai Lama, el arte contemporáneo, El laberinto de la soledad, la psilocibina y los hongos alucinógenos. Pero detrás de todas las palabras, y siempre como hilo conductor, está la melancolía.

En la búsqueda por llenar el vacío, esa melancolía se ha convertido en su fotografía. Su encuentro con la imagen es producto de azares, caminos errados y polifónicos que lo llevan, irremediablemente, a confrontarse con su propia voz.

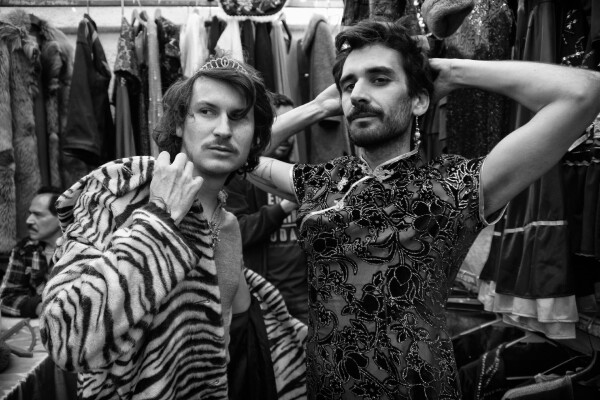

Me cuenta que creció muy cercano a su nana. Su familia se dedicó a la venta de telas: su papá fue zapatero, su madre diseñadora, y todos sus abuelos también trabajaron en la confección de vestidos de noche y en la venta de telas.

Estudió Diseño Industrial en la Universidad Anáhuac y, al graduarse, entró a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se le dio la oportunidad para trabajar en Atlanta. Su destino y semblante parecían proyectarse en la diplomacia, pero una de esas rarezas del destino —la torpeza de dioses trasnochados que estropea bruscamente los planes— apareció de pronto: “El trabajo que me habían prometido no se dio, ya sabes cómo es el trabajo de gobierno: era un cambio de sexenio, no se respetaron las decisiones del sexenio pasado; me quedé bailando en Atlanta”.

Preparado para una larga estadía diplomática y ya con un lugar arrendado, Juan Pablo quedó varado a su suerte. Durante una caminata por un barrio latino de la ciudad encontró una tienda de vestidos de novia. Él ha trabajado en ello toda su vida y conoce el oficio, y ahí consiguió trabajo.

Al poco tiempo, los dueños —don Óscar y su esposa, ambos salvadoreños— lo recomendaron con su hijo José, quien iniciaba una empresa de fotografía de eventos. Le dieron la oportunidad de hacer fotografía los fines de semana, mientras el resto de los días trabajaba en la tienda.

Entonces “amarra” paquetes: fotografía más vestidos de XV años.

Juan Pablo conocía ya, de reojo, la fotografía desde aquellos domingos en su adolescencia cuando hojeaba, en la Librería Gandhi, los trabajos de Graciela Iturbide, Francisco Mata, Yolanda Andrade y otros fotógrafos mexicanos. Ahora, con una cámara en sus manos —que no sostenía desde sus cursos de diseño en la universidad— empieza a experimentar, a dar libre flujo a su creatividad.

Pero el entorno lo devolvió a lo que se espera de los eventos sociales. Los dueños le pedían algo más tradicional: “Yo me quería poner creativo, los novios en el reflejo en un charco de agua en plena ciudad: no, no, no, decían”.

Pronto entró en calor: “Me valió madres la parte del consulado, ya no se dio, me voy a quedar aquí, haciendo foto me va bien”.

Sin mapa ni plan comenzó a entrenarse. Pasa tres años en Atlanta, durante los cuales trabaja en condición de ilegal, por lo que cada seis meses tenía que regresar a México. En una de esas veloces visitas al país, su madre enfermó.